Dos ejes guían su labor: disminuir el trabajo infantil en espacios públicos y la defensa de sus garantías

Dos ejes guían su labor: disminuir el trabajo infantil en espacios públicos y la defensa de sus garantías

Queremos que además escriban, que nos cuenten sus historias, porque tienen derecho a la expresión, destacó una de las titulares

Cuentan con tres centros en la Ciudad de México

Foto

Dibujo incluido en el libro Sueños y palabras: relatos, cuentos y poesías de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, editado por la IAP Ednica en 2014

Foto

Sicólogos, pedagogos, trabajadoras sociales y antropólogas colaboran con la IAPFoto Cristina Rodríguez

Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

En una colonia muy lejana vivía una niña llamada Luisa. Ella y sus dos hermanos se cambiaron de casa, el lugar era un poco peligroso porque aventaban balazos, había operativos y los chavos de su edad ya no eran tranquilos porque cargaban armas y se drogaban. Entonces su mamá, para protegerla, la llevó a un lugar llamado Ednica.

Así comienza el cuento que Karla, de 13 años, escribió durante su participación en uno de los clubes de animación a la lectura, formación de lectores gozosos y círculos de periodismo infantil que lleva a cabo en la Ciudad de México la institución de asistencia privada (IAP) Ednica, fundada en 1989 para apoyar a niños y adolescentes en situación de calle.

El relato de la joven escritora se gestó en un oasis, pues eso son para los pequeños los tres centros comunitarios con los que cuenta la IAP (ubicados en las colonias Morelos y Ajusco Coyoacán, así como en el barrio de San Antonio, en Xochimilco), donde se brinda orientación a sus familias para buscar alternativas de vida digna.

Sobre todo, se trabaja para tratar de revertir la vulnerabilidad de los niños para quienes las calles son su principal ámbito de vida y de trabajo.

A lo largo de poco más de 27 años, Ednica ha desarrollado dos grandes programas: Uno de ellos para tratar de disminuir la participación laboral de los niños en el espacio público, y el otro para la defensa de sus derechos. En ambas iniciativas el eje central ha sido el fomento a la lectura, la cual no vemos como entretenimiento, sino como herramienta fundamental para nuestra labor, pues lo que más nos importa es que todos los chicos que atendemos vayan a la escuela, explica Bertha Bocanegra, directora de procesos educativos y ejercicio de derechos en esa IAP.

Libros, objetos familiares

Los miércoles por la mañana, al centro comunitario de Xochimilco acuden al grupo de maternal pequeñitos de dos a cuatro años. De inmediato van a los libreros, que tienen forma de colmenas, toman un libro y buscan un rinconcito donde sentarse a leer. Algunos se quedan dormidos, pero cuando despiertan, sin sobresaltos, continúan su lectura o caminan al área de juguetes, antes de que les sirvan la merienda que algunas madres voluntarias preparan. Los libros se han convertido en objetos familiares para ellos.

También hay grupos de niños en edad prescolar y algunos que cursan los primeros años de primaria. Ahí están Jonatán, que es un as en matemáticas, o Abraham, quien presume que a sus cinco años ya sabe leer y muy bien.

Cuando el visitante los observa, alegres, participando en todas las actividades que les proponen los educadores, es difícil imaginar que muchos de ellos no tienen casa o que viven situaciones de violencia intrafamiliar, inclusive de adicciones.

Una de las jóvenes que atienden al grupo de maternal llegó a Ednica cuando tenía 12 años. No sabía leer ni escribir, ni siquiera contaba con acta de nacimiento. Ocho años después, estudia el bachillerato y es una de las educadoras más comprometidas y queridas por los niños.

Con todo lo que implican las dificultades de nuestro sistema escolar, creemos que es indispensable que todo niño asista a la escuela, continúa Bertha.

“Cuando contactamos a los chicos en la calle para invitarlos a venir a Ednica, muchos ya están escolarizados, pero su aprendizaje es muy limitado y su rendimiento escolar terrible, porque está asociado a las circunstancias que viven cotidianamente en la calle; esa es la vulnerabilidad que tratamos de revertir.

“Por eso pensamos que la lectoescritura es una puerta fundamental para desarrollar en ellos las habilidades cognitivas que fortalecerán no sólo la parte escolar, sino todo su desarrollo intelectual. Si bien no contamos con herramientas para enfocarnos en hacer con ellos las tareas escolares que les ayuden con los contenidos oficiales de la escuela, si no atendemos lo básico, que es el asunto de la lectoescritura, no podrían avanzar.

A los centros comunitarios llegan muchos niños y jóvenes que no saben leer ni escribir, por eso en un inicio nos enfocamos en que aprendan a hacerlo, pues tiene que ver también con la recuperación de su voz, del pensamiento, de la experiencia lectora que, por supuesto, también debe brindarles la parte recreativa y gozosa. Queremos que los niños y jóvenes, además de leer, escriban, que nos cuenten sus historias, porque tienen también el derecho a la expresión.

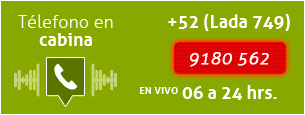

Es así como Ednica lleva a cabo diversos proyectos de fomento a la lectura. Uno de ellos fue la publicación del libro Sueños y palabras (donde viene el relato de Karla, mencionado anteriormente), el cual recibió el apoyo de las fundaciones C&A y D’Entreprise, que hicieron posible el programa Yo trabajo por mi derecho a la educación.

Otra iniciativa fue la instalación de las colmenas-libreros, por la organización civil El Ingenio, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Una gran idea, considera Bocanegra porque ahí los niños se sienten resguardados por el espacio de lectura: no sólo están a gusto, sino que se sienten parte de una comunidad lectora. Por eso también buscamos que las actividades promuevan la participación de todos.

Sicólogos, pedagogos, trabajadoras sociales y antropólogas colaboran con la IAP que en un principio contaba con un albergue para los niños, pero ahora ha transformado sus espacios en centros de día, “porque nos interesa que aprendan a ser autosuficientes. Les presentamos nuestro modelo de intervención como si fuera el juego de mesa La oca; es decir, les explicamos que en la vida, no sólo en la de ellos, sino para cualquier persona, hay avances y retrocesos.

“Les decimos que hay logros y quebrantos, o estancamientos que permiten luego un impulso importante. Por ejemplo, en este momento tenemos un programa de renta tutelada, el cual se implementó en la institución después de buscar con ellos mismos entre varias opciones.

“La renta tutelada es darles a las familias dinero para que busquen un lugar donde vivir, pero para que se les otorgue ese recurso deben pasar por un proceso, por una serie de cambios. Uno de los problemas más fuertes que afrontan quienes viven en situación de calle es el consumo de drogas; además, muchos son padres o madres adolescentes. Entonces los orientamos para que lleguen a una etapa de rehabilitación, también para que busquen otras alternativas de empleo. Ahorita están en este programa 20 familias, todas ellas con niños.

Buscamos que disminuyan su estancia en los centros, pues no estamos de acuerdo con el asistencialismo, que a veces tiene intenciones perversas, como perpetuar la pobreza, concluye Bertha.

Yuliana Gabino, de 10 años, cuenta así su historia: Héctor fue al crucero de Xaltocán, al lado del deportivo, y les dijo a mis tías Emilia y Leonarda por qué estaba ahí sentada. Yo esperaba que mis tías terminaran de vender sus obleas y nos fuéramos a la casa. Con ayuda de Héctor me llevaron a Ednica. Ahora me siento feliz; ya aprendí a leer, escribir, dibujar. En Ednica hago muchas cosas divertidas, como alebrijes y teatro.

La IAP recibe donaciones de ropa y juguetes en buen estado en los bazares que organiza para recaudar fondos; estos materiales no se les dan a los pequeños que atienden, son sólo para venta. También recibe libros para las bibliotecas-colmenas, siempre y cuando se traten de títulos que no tengan que ver con personajes infantiles comerciales. Por ejemplo, las colecciones para primeros lectores de editoriales como el Fondo de Cultura Económica y Alfaguara son bien conocidas entre los pequeños asistentes a los centros Ednica.

Informes acerca de otras formas de colaborar con la institución a los teléfonos 5338-3278 y 5618-4900 o en sus oficinas centrales, ubicadas en el Centro Comunitario Ajusco, Totonacas, manzana 23, lote 15, colonia Ajusco, Coyoacán.