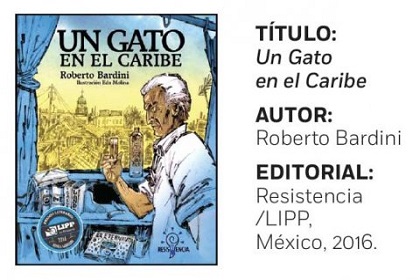

Publicamos un avance de la novela ganadora del Premio Literario Lipp la Brasserie 2016

Publicamos un avance de la novela ganadora del Premio Literario Lipp la Brasserie 2016

ROBERTO BARDINI. EXCÉLSIOR

PRESENTACIÓN 10 de oct., 18 hrs, restaurant LIPP la Brasserie (Polanco). Comentan: Xavier Velasco, Josefina Larragoiti y el autor.

Mi nombre es Bugnicourt O’Hara, aunque casi nadie me llama así. Solamente los que escriben en el periódico Zulu Times me nombran de esa manera. Aún mantengo, a pesar de los años, el apodo que me estamparon mis condiscípulos en la infancia: El Gato.

Fue en los primeros días de clases, en un enorme edificio gris que se alzaba como un castillo medieval, cuando alguien (creo que Mulligan, el fortachón) dijo que mi pelo, a la luz del atardecer, tenía manchas amarillas y grises como las manchas de algunos gatos. Desde entonces soy El Gato y he consumido más de la mitad de mis siete vidas. He tenido otros nombres, varios apodos y muchas nacionalidades, todas falsas.

Por parte de madre desciendo de irlandeses católicos originarios de Cork, frente al Canal de San Jorge, al sur del río Blackwater y al norte del río Lee, los dos ríos más paralelos del mundo. Cork —me contaba el abuelo William— era la ciudad más importante después de Dublín. Y Dublín, explicaba el abuelo, fue fundada por piratas vikingos de origen danés. Por tus venas corre sangre bárbara, decía.

Nací en la Patagonia, en lo que yo llamaba las praderas del granfata Will, porque durante muchos años creí que esa inmensidad que se extendía a partir del río Colorado, entre el Atlántico y la cordillera de los Andes, era de mi abuelo William. Y también creía que en sus dominios —como en los de Carlos V, rey de España y emperador de Nápoles y Sicilia— nunca se ponía el sol.

Bugnicourt es el apellido de mi padre, y a mi padre casi no lo recuerdo. O’Hara es el de mi madre —a la que recuerdo un poco más— y es el que decidí usar cuando cumplí veinticinco años. Estrené el apellido después de recibir mi brevet de piloto civil.

Todavía conservo un pasaporte argentino de tapas azules y gastadas. Es un pasaporte vencido, deteriorado, lleno de sellos de entrada y salida hacia ninguna parte. La cara del muchacho que está en la fotografía aún no tiene cicatriz en la mejilla, ni arrugas alrededor de los ojos, ni el pelo ceniciento. No tiene ni siquiera mirada de gato y, a juzgar por esa mirada, pareciera que es un tipo que espera algo de la vida. El tiempo, como siempre, se encargó de colocar las cosas en su lugar. Y a mí me colocó en Belice, la ex Honduras Británica, un país de mentira, un país que no existe.

Soy –o quizás deba decir fui– aviador. En Argentina, hace años, trabajé como taxi aéreo y fumigador de campos; después, viví desterrado en Paraguay y llevé contrabando, armas y fugitivos a un lado y otro de la frontera. Mucho tiempo más tarde, en América Central, a bordo de un Cessna 310, fui piloto privado de ciertos empresarios. También transporté mercaderías por encargo de otros; luego, por mi propia cuenta, nuevamente contrabando, armas y fugitivos.

Entre mayo y julio de 1979 participé en la insurrección contra el dictador Somoza en Nicaragua. En tres ocasiones volé a baja altura un Cessna 182 en el Frente Sur, cerca de la frontera de Costa Rica, mientras un muchacho —Joaquín, que ahora debe ser comandante— arrojaba bombas caseras sobre destacamentos de la Guardia Nacional somocista. Con Joaquín, a quien bauticé Joe Zonda, habíamos inventado un sistema de bombardeo precario pero efectivo. Fijábamos las bombas —bidones de gasolina de doscientos litros cada uno— en los extremos de las alas y las dejábamos caer.