El historiador llega este día a los 90 años, de los cuales 60 ha dedicado a la academia

El historiador llega este día a los 90 años, de los cuales 60 ha dedicado a la academia

La UNAM rinde homenaje

Colegas, amigos y familia lo elogian y festejan

Sus obras son trascendentales: Matos Moctezuma

Espléndida figura de nuestra cultura, afirma Poniatowska

Periódico La Jornada

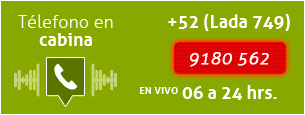

El historiador, lingüista y máximo experto en filosofía náhuatl don Miguel León-Portilla cumple 90 años este día y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su alma máter, le rinde un homenaje desde las 10 horas en el teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario.

La Jornada recoge el júbilo de sus colegas, amigos, alumnos, esposa e hija, en torno de esta celebración:

Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo

El reconocimiento a don Miguel León-Portilla es más que merecido. Sus investigaciones sobre el México antiguo y del indígena actual son extraordinarias. Sus obras han sido realmente trascendentes a escala nacional e internacional. Su libro Visión de los vencidos, una crónica basada en escritos indígenas que narran los acontecimientos durante la Conquista española, es quizá, el volumen más conocido de don Miguel, el cual ha sido traducido a 16 idiomas.

En dicho volumen, León-Portilla le dio la palabra al indígena, a quienes les fue arrebatada al momento de la Conquista. Con ello también da a conocer su forma de pensamiento y de vida, lo que es muy valioso. Igual de importante es su libro Filosofía náhuatl, el cual sirvió para su tesis doctoral. Ante las críticas, Miguel demostró que las comunidades indígenas tenían su propia visión filosófica del universo.

Además de ser un extraordinario investigador, con una obra muy amplia, es también un gran formador de nuevos cuadros de investigadores. Él siempre ha comentado que fueron dos sus grandes maestros: el padre Ángel María Garibay, quien lo formó sobre todo en el aspecto de la lingüística náhuatl, y el otro es el reconocido antropólogo Manuel Gamio. León-Portilla, cuando era joven, trabajó en distintos proyectos con Gamio; conoce muy bien su obra. Luego de que Miguel tomó su propio camino, ha podido llegar a horizontes muy amplios para bien de la investigación del mundo prehispánico y del indígena actual. Es una persona a la que uno puede acercarse con cualquier duda y él estará siempre presto a tratar de responderla. Es un hombre abierto y muy amable, entregado totalmente a la investigación y a la docencia, además es un hombre con un gran sentido del humor. El homenaje que ahora le rendimos es un reconocimiento múltiple de distintos académicos a él, que es un ejemplo a seguir. Miguel León-Portilla no sólo nos enseña a través de su obra, sino que nos enseña con su ejemplo como investigador.

Elena Poniatowska, escritora y periodista

Mi amigo y extraordinario dibujante y grabador Alberto Beltrán solía invitarnos a comer a Miguel León-Portilla y a mí a un restaurancito al lado de Las Cibeles, y así conocí al autor de Visión de los vencidos. En esa época, quien más sabía de la filosofía náhuatl era el padre Ángel María Garibay K. Hoy don Alberto Beltrán, además de haber fallecido en 2002, es un artista olvidado. Ilustró muchos de los libros de León-Portilla, Gutierre Tibón, Ricardo Pozas (Juan Pérez Jolote) Agustín Yáñez, Rómulo Gallegos, Víctor von Hagen y otros intelectuales. Quiso y admiró a Miguel después de haber admirado a Ángel María Garibay. Hoy, cuando León-Portilla cumple 90 felices y fructíferos años, convertido en una espléndida figura de nuestra cultura, es también bueno recordar al humilde muchacho de morral y cuaderno de apuntes que lo acompañó y defendió como él a los indios.

Patrick Johansson, investigador e historiador

Miguel Léon-Portilla de sus 90 años lleva 60 de vida académica. Extraordinariamente fecunda en términos de investigación de la historia nacional. También, el trabajo que hizo sobre el México indígena prehispánico, colonial y contemporáneo. No hay que olvidar que Miguel fue un indigenista militante, en lo que concierne a la cultura, pero también para la reivindicación de los derechos indígenas y a vivir según sus tradiciones, usos y costumbres.

Algo muy importante es que Miguel León-Portilla fue discípulo del padre Ángel María Garibay. Trascendental en su vocación porque encontró un mentor que era canónigo de la Basílica de Guadalupe, muy religioso, pero en términos culturales también era un gran sabio e hizo que Miguel aprendiera la lengua de los aztecas.

Son 60 años de la publicación de La filosofía náhuatl, que fue un parteaguas dentro de los estudios hispanoamericanos tocantes a los indígenas. Trae elementos de enseñanza extraordinarios, contra los que pensaban que los antiguos mexicanos no podrían haber tenido un pensamiento filosófico porque eran un pueblo prelógico, que no habían conocido la escritura alfabética. Una sarta de tonterías. Miguel comprobó en este libro que el pensamiento indígena precolombino estaba a la altura de cualquier civilización del Mediterráneo; comparable con los antiguos griegos y latinos.

Miguel León-Portilla es el lazo de unión entre un mundo precolombino desconocido. Hoy hay más libros y artículos sobre el tema, pero yo creo que sus textos son los que permiten a los mexicanos adentrarse en el pensamiento profundo, no solamente en la historia, del mundo prehispánico, y en el de los indígenas de hoy.

María Teresa Uriarte, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM

Tuve la suerte de conocer a León-Portilla cuando estaba haciendo mi licenciatura en historia y él fue mi director de tesis sobre Costumbres y ritos funerarios de los indígenas de la Baja California, así que lo que he trabajado más de cerca con él es sobre la península. Su trabajo en Baja California es tan notable como el realizado en el centro de México. Sin duda Visión de los vencidos es una joya literaria e histórica que rescata la otra cara de la Conquista. El suyo es un trabajo pionero en ambos espacios de lo que hoy conocemos como México. A su enorme inteligencia y sensibilidad debe agregarse una generosidad sin límites que ha permitido que cientos de universitarios nos beneficiáramos de su sabiduría. Visión de los vencidos es de los libros más traducidos a diferentes idiomas; recientemente lo fue al chino.

Elisa García Barragán Martínez, historiadora

El Tlamatinime actual. Miguel León-Portilla no ha dejado resquicio sin abordar dentro de las culturas del mundo náhuatl y tolteca. Por ello es dable afirmar que, quien quiera y donde quiera que escriba sobre el universo amplio y undívago de aquellas cosmogonías, tiene que ampararse en la sabiduría de este Tlamatinime.

Miguel León-Portilla por medio del conocimiento de las lenguas de tan pretéritos tiempos, y de la convivencia espiritual que por largos años ha establecido con tales épocas, transmite en sus textos las voces, las risas y los llantos de quienes fueron autores de grandiosas arquitecturas, elocuentes pinturas y toda suerte de esculturas.

Foto

Miguel León-Portilla, el pasado 18 de febreroFoto Marco Peláez

Me apropio de la palabra de León-Portilla cuando expresa: la construcción del significado en la historia implica la integración de conceptos que dan a entender lo que ocurrió en determinado tiempo y lugar.

Como tantas veces ha dicho nuestro máximo historiador, para los sabios nahuas la única manera de decir palabras verdaderas en la Tierra era encontrando, como él ya lo ha hecho, la flor y el canto de las cosas.

Julieta Valle Esquivel, directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)

León-Portilla ha pasado gran parte de su vida trabajando en la UNAM, pero no se restringe, porque también labora como filólogo, nahuatlato y humanista; ha hecho reflexiones sobre arqueología, en algún momento se empezó a interesar en la cuestión de las pinturas rupestres de Baja California. Es un pensador universal, es una buena manera de conceptualizarlo.

Además, no se restringe a la parte académica de publicación de libros, traducción de textos, reflexiones de los problemas del pasado, sino que tiene una postura muy contundente con relación a la situación de los pueblos indios.

Es uno de los personajes profundamente admirados en esta escuela. A pesar de que nunca ha sido propiamente parte de ella, ha tenido un vínculo muy estrecho. Es profusamente leído por nuestros jóvenes y su obra Visión de los vencidos es conocida por estudiantes de secundaria y preparatoria. Con frecuencia es la motivación de los muchachos para acercarse a la ENAH, inquietos sobre la realidad indígena del pasado y del presente, un texto fundamental.

Natalio Hernández, poeta

Miguel León-Portilla contribuyó de manera decisiva para que México se reconociera desde 1992 como una nación pluricultural y multilingüe, y este aporte está trascendiendo al siglo XXI toda vez que la reforma constitucional de 2001, en su artículo segundo, reafirma el carácter pluricultural y multilingüe del país.

México se proyecta como una nación pluricultural, pluriétnica y multilingüe, y en este proyecto don Miguel contribuyó ampliamente al lado de las organizaciones indígenas para plantear la libre determinación de los pueblos originarios de México, el reconocimiento de los derechos lingüísticos de estos pueblos y el desarrollo de la literatura en lenguas de los propios pueblos indígenas.

En la última década del siglo XX trabajé con León-Portilla, Carlos Montemayor, Víctor de la Cruz, Jacinto Arias e Irinio Rojas en el proceso de desarrollo de la literatura en las lenguas originarias del país, y con motivo del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana se hizo la traducción de la Constitución a varias lenguas nacionales; en mi caso, y a petición de don Miguel ante el Senado, realicé la traducción al náhuatl.

Admiro a León-Portilla, mi maestro, por su sencillez y por ser humilde; por el amor al trabajo y sobre todo por el amor al conocimiento y a la cultura de los pueblos originarios del país y de todo el mundo, porque así como reconoce el valor de las culturas de nuestro país, reconoce la cultura griega, romana, persa; en fin, diferentes culturas del mundo y eso sin duda lo acredita como el humanista del siglo XXI, el humanista contemporáneo de México y del mundo, como lo fue su maestro Ángel María Garibay y como lo fue Bernardino de Sahagún, y como lo fue mi amigo y maestro Carlos Montemayor.

Ángeles González Gamio, cronista y periodista

Ante todo, Miguel León-Portilla es un humanista. Es un hombre profundamente humano. Con esa actitud intenta ayudar y proteger todo lo que considera valioso, como los indígenas y sus lenguas. Esta defensa que ha hecho permanentemente de los valores indígenas ha sido trascendental.

Desde el punto de vista académico ha hecho aportaciones trascendentales para la cultura de México al descubrirnos toda la antigua palabra. Cuando hizo su tesis para su doctorado –muy joven– sobre la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, él recuerda que muchos académicos se mofaban. León-Portilla demostró con una obra monumental, que sigue reditándose por su importante aporte, que existe la filosofía náhuatl.

Ha hecho una revaloración de todo esa herencia que tenemos tan rica, un país tan especial por el enorme el legado que se junta con el europeo, y resulta una cultura particular: la mexicana, debido a esas raíces. Pero quien nos sacó a la luz, en gran medida, toda esa riqueza ha sido León-Portilla.

Él apoyó muchísimo, por ejemplo, a que se creara la casa de los escritores en lenguas indígenas. Toda su labor la lleva a la vida actual, al igual que la defensa de las lenguas indígenas en su uso en la actualidad.

Acoge y difunde su conocimiento con gran sencillez y humor, es un deleite escucharlo. Es un hombre cálido, con sentido del humor y amor a la vida. Es alguien con quien es una delicia estar.

Patricia Galeana, historiadora y titular del Inehrm

Miguel León-Portilla es, sin duda, el historiador contemporáneo de más trascendencia, no sólo en el país, pues además de enseñarnos la grandeza de la cultura y la filosofía náhuatl también ha puesto en el centro de la discusión la atención hacia las comunidades indígenas contemporáneas.

Esto ha sido muy importante para preservar sus lenguas. Él ha logrado que se funde la Casa de los Escritores Indígenas y que se entienda que es una tragedia para la humanidad cuando se pierde una lengua, que es una forma forma de ver al mundo, una riqueza de la humanidad.

Ha trascendido no sólo como historiador, el gran conocedor de las culturas originarias, en particular de la náhuatl.

Juliana González Valenzuela, filósofa

Todos los reconocimientos que León-Portilla ha tenido a lo largo de su vida, la estimación tan generalizada de nuestra comunidad, todo habla de un hombre que ha empeñado su vida a una misión, me atrevería a decir, tremendamente importante: la de recobrar el significado profundo e inmortal de los comunidades prehispánicas, particularmente los nahuas.

Comienza por manejar la lengua. A través del lenguaje él encuentra todo un universo de significaciones que no discrepan con las visiones de carácter visual y artístico. Pero la lengua ha sido fuente vital para traernos de estas comunidades un mensaje absolutamente bello y valioso.

Nos ha hecho rencontrarnos a los mexicanos, y más allá del país, con estos pueblos de una condición humana excepcional.

Además, los dos somos hijos de la UNAM, donde hemos sido acogidos por una comunidad de noción de valores, de formación. Celebrar sus 90 años es celebrar una obra valiosa, intensa, trascendente y trascendental.