Por Ricardo Guzmán Wolffer. LA JORNADA

Por Ricardo Guzmán Wolffer. LA JORNADA

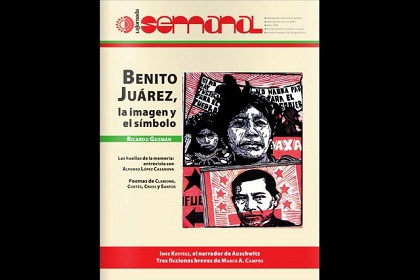

La figura de Benito Juárez, retratado como el oaxaqueño universal, termina significando la de un peculiar rey, con la preeminencia del ideal, del yo superior. Juárez, el que se cuestiona para renovarse en todas las generaciones imbuidas en su mitología y en su representación. Hablar de Juárez pareciera cosa repetitiva, más en Oaxaca. El reto de aumentar su iconografía, luego de las obras señeras de Francisco Toledo, es solventado por el colectivo oaxaqueño 2Diez.

Si el rey es el ideal a realizar, pierde su significación histórica y cósmica, se convierte en un valor ético y psicológico. Es un mito tan arraigado en el imaginario colectivo que basta enarbolar su figura para entender que la lucha ha iniciado, como desarrolla Irving Herrera: al lado de otras presencias revolucionarias que suelen poblar las pancartas y los discursos de insurrección en todas las latitudes, Juárez entra como estandarte del rey que no se doblega, que permanecerá en la batalla hasta el último momento, cierto de que sería ideal ganar la guerra, pero que en la lucha misma está ya la victoria. Incluso bajo la mirada de la ironía, Edith Chávez le reconoce esta calidad ejemplar: como alpiste de gallo, Juárez alimenta el orgullo (el gallo simboliza la presunción, por la andadura del animal) que lo mismo puede ser estatal o nacional o continental: en su calidad de estampa manipulable, es un engreimiento sobreutilizado, pero un orgullo a fin de cuentas.

El rey se hermana con otras figuras para establecer el arquetipo de la realización humana. Comparte el trono con el padre, el sabio, el santo: son héroes de todas las latitudes donde rigen. Es el águila representada por Eduardo Martínez, ave sinónimo de gloria que viaja por lo más alto: el corazón mismo del mexicano que no requiere domar una serpiente para saberse superior. Es el corazón de la sierra Juárez, como nos recuerda Dionisio Martínez: la sierra como irrupción de la interioridad hacia lo terrestre en ese espíritu llamado Benito. Iván Bautista refrenda esa relación Juárez-santidad en una peculiar fábula gráfica donde el santo oaxaqueño se divierte con la historieta del Santo luchador, emblema de lo mexicano en otros campos; como si Juárez entendiera que compartir adjetivos con el enmascarado evidenciara la facilidad con que califica el pueblo a sus ídolos.

El rey, sin embargo, habita los terrenos de sus seguidores y muchas veces los intereses de pueblo y oligarquía se contraponen. Implacable, cierto de muchas acciones documentadas históricamente que a los ojos contemporáneos resultan opinables o criticables, Mario Guzmán exterioriza a Juárez como un Lincoln que ha subyugado a los indígenas: el niño a sus pies no está tranquilo ni libre, enjuto testimonia la altivez de ese Juárez que copia la figura más representada del presidente considerado como el liberador de esclavos estadunidense. Esta pieza nos recuerda que en la obra de arte participan casi al mismo nivel el espectador y el creador: el niño puede ser visto como las futuras generaciones a los pies del peso histórico de una figura que en el fondo ni siquiera representa los ideales mexicanos, sino los gringos; los optimistas lo entenderán como el reposo de las generaciones que vendrán. Juárez libera de los invasores, pero bajo la figura de Lincoln: Guzmán plantea que no necesariamente para bien del país. Y muchos podrían darle la razón, luego de las décadas perdidas y de los ideales juaristas abandonados por políticos de boca fácil. Manuel Pinacho nos recuerda que, a la distancia, Juárez puede ser un ente carcomido, pero que podría renovarse si fuera comprendido en su integridad.

El rey habita todo su reino. Guillermo Pacheco nos impone el recuerdo de que Juárez no es un ídolo inmóvil en miles de monumentos y billetes; es una figura que en una indetenible carreta sigue recorriendo el país, como lo hizo con parte del archivo nacional en un momento crítico de la historia.

El rey es su reino. No importa si su reino iniciara en la Sierra Norte, entre los zapotecos: todo el país le rinde pleitesía y sus ecos llegan a muchos países. Gerardo Bonilla plantea la identidad hacia adentro y hacia afuera del personaje histórico. La humanidad del rey Juárez se ha perdido, sólo queda su investidura inamovible de símbolo y, en su ánimo de ser apropiado por todos los mexicanos, se olvida su lugar de nacimiento. Oaxaca, rincón de municipios multiplicados, de identidades fraccionadas hacia lo microscópico, en contraste con un mapamundi que tiende a lo macro, lo global, donde lo étnico pierde fuerza aislante y de cohesión interna y comunitaria. En la postmodernidad y la preponderancia de la individualidad, ¿cómo aceptar de vuelta a un Juárez que reina sin precisar su región, lengua y fenotipo zapoteco? Para Bonilla, como verdadera corona ante el reino mundial, Juárez porta una imagen zapoteca para establecer que, antes de recordar a Juárez como oaxaqueño, debe tomársele como zapoteca reinante. En un México donde las regiones y las identidades se diluyen ante los retos más esenciales, el llamado a la coincidencia parece ser un recorrido ineludible.

El riesgo de entronizar a Juárez no es el de engañar a sus seguidores: la esperanza que emana de sus acciones ha guiado a muchas generaciones en la dirección más adecuada: ésa que nos recuerda que no hay imposibles en la adversidad. Las gráficas presentadas por el colectivo 2Diez son un mensaje para reforzarnos que ningún rey de la iconografía mexicana es incuestionable, pero para ello es necesario documentarse y saber del quehacer y pensamiento de ese Juárez que parece nunca sonreír, a pesar de los millones de seguidores de su calidad indígena triunfante ante todas las castas y colores de piel que intentaron subyugar al país de indios que él gobernó con manos llenas de sangre y pies quebrados por los traslados y las guerras.

Juárez sigue vivo y reúne a artistas de distintas generaciones para forzarlos a actualizar su significado. En el siglo XXI, donde lo visual impera, Juárez está presente como aspiración de los mexicanos a ganar la batalla contra los nuevos invasores. Pero también para recordarnos que incluso el mejor rey corre el riesgo de ser un tirano cuando la voluntad de poder no es controlada en los caminos constructivos. Juárez dio la vida para mostrar que la educación había cambiado su perspectiva personal. Quizá por ese logro inocultable, imposible de borrar en el tiempo y la historia, es que Juárez, a pesar de las muchas opiniones de detractores y admiradores, es parte de la tierra donde nació, como bien muestra Modesto Bernardo al presentar un rostro de colores terrosos, con las variantes de la tierra mojada, la más fértil. En la eficaz creación de Bernardo podríamos elucubrar que es el propio rostro, la presencia humana triunfante, la que hace a la tierra revivir y dar frutos: es Juárez quien obliga a la sierra a hacerse productiva: no importa qué opinemos de él, su poderío derivado de las acciones y los triunfos obtenidos, muchos apenas publicitados, nos llevan a la esperanza de suponer que esa tierra, eternamente en posibilidad de darnos nuevos Juárez, está ahí, a veces como una promesa, a veces como una parcela que cumple la intención juarista de evidenciar la fertilidad del alma.

El verdadero tesoro de Juárez radica en el esfuerzo personal por romper la inercia social y geográfica. Y sólo pudo lograrlo en el estudio y luego en la acción. Eso también nos lo recuerdan estas gráficas •